耳鼻喉

喉的支架由三个单一软骨:甲状软骨、环状软骨和会厌软骨;三对成对软骨:杓状软骨、小角软骨和楔状软骨构成。

甲状软骨位于舌骨的下方,前缘愈合处构成凸向前方的前角,前角上端向前凸起,称为喉结。

环状软骨位于甲状软骨的下方,下与气管相连,呈环状,前部窄低呈弓形。

杓状软骨位于环状软骨板上方,左右各一,略呈三棱锥体形

会厌软骨上端游离,下端附着于甲状软骨角后面

甲状舌骨膜为连系舌骨与甲状软骨上缘的薄膜

楔状软骨:成对,有时缺如,在小角软骨前外侧,两侧杓状会厌皱襞粘膜下,似小棒,致粘膜形成白色的隆起,名楔状结节。

前庭韧带:为喉方形膜下缘弹性组织增厚的部分,构成前庭壁的支架

声韧带:又名环甲膜,是主要由弹性纤维组成的膜状结构,上缘游离,前方附着于甲状软骨前角后面,后方附着于杓状软骨声带突

气管软骨:气管是连接咽部与支气管之间的通道,而气管软骨环是支撑气管保持管状状态,保持通气的基本结构,气管软骨环一般呈现大C字型,约占整个气管内环的三分之二。

鼻腔被鼻中隔分为左右两腔、前有鼻孔与外界相通,后连通于鼻咽部。

鼻腔前部为鼻前庭,内被以皮肤,生有鼻毛,起滤过作用,为易发生疖肿处。后部为固有鼻腔,衬以粘膜,可分为嗅部和呼吸部。鼻旁窦位于鼻腔周围的颅骨内,为含气的空腔,与鼻腔相通,其粘膜与鼻腔粘膜相连。

鼻前庭是指由鼻翼所围成的扩大的空间,内面衬以皮肤,生有鼻毛,此外皮肤与软骨膜紧密相贴,所以发生疖肿时,疼痛甚剧。鼻前庭的前部相当于鼻尖的内角处,有一向外膨隆出的隐窝,称为鼻前庭隐窝,常为疖肿、痤疮好发之处。

固有鼻腔是指鼻前庭以后的部分,内壁为鼻中隔。固有鼻腔后借鼻后孔通咽,其形态与骨性鼻腔基本一致,由骨和软骨覆以粘膜而成。每侧鼻腔有上、下、内、外四个壁。上壁(顶)较狭窄,与颅前窝相邻,由鼻骨、额骨、筛骨筛板和蝶骨构成,筛板的筛孔有嗅神经穿过,下壁(底)即口腔顶,由硬腭构成。内侧壁为鼻中隔,由骨性鼻中隔和鼻中隔软骨共同构成,鼻中隔多偏向一侧,偏向左侧者多见。

外壁构造复杂,由鼻骨额突,泪骨,筛骨,腭骨垂直部和蝶同翼突等组成。鼻腔外侧壁(鼻甲切除)外侧壁上有三个突出的呈阶梯状排列的、略呈贝壳形的长条骨片外覆粘膜,称鼻甲。鼻甲,由上而下依次叫上鼻甲、中鼻甲和下鼻甲,各鼻甲下方的间隙分别叫上鼻道、中鼻道和下鼻道。上鼻甲的后上方的凹窝叫蝶筛隐窝。各鼻甲与鼻中隔之间的间隙叫总鼻道。切除中鼻甲后,在中鼻道中部可见一个凹向上的弧形裂隙叫半月裂孔,裂孔上方的圆枕形隆起叫筛泡。在中、上鼻道和蝶筛隐窝有鼻旁窦开口,下鼻道有鼻泪管开口。

鼻旁窦,又称副鼻窦或鼻窦,为鼻腔周围颅骨(额骨、蝶骨、上颌骨、筛骨)内的含气空腔的总称,均有窦口与鼻腔相通。对发音起共鸣作用。鼻窦左右成对,共四对,分别称为额窦、上颌窦、蝶窦和筛窦。

鼻腔外侧壁的骨性解剖结构,有上、中、下三个鼻甲,三个鼻甲下方分别叫上、中、下鼻道。上鼻甲和中鼻甲是筛骨内侧壁的组成部分。下鼻甲为一单独的骨性结构,外侧与上颌骨相连。窦在额骨鳞部内,开口于中鼻道。筛窦即筛骨迷路中多数空泡,分三群通鼻腔,前、中群开口中鼻道,后群开口在上鼻道。蝶窦位于蝶骨体内,开口于蝶筛隐窝。

鼻中隔位于左右鼻腔之间,由筛骨垂直板、犁骨和鼻中隔软骨构成,表面被覆黏膜。正常人的鼻中隔很少完全正中,多数稍有偏曲。

鼻泪管是眼泪从眼睛经内眦部排入鼻腔的管道。鼻泪管为膜性管道。上部包埋在骨性鼻泪管中,与骨膜紧密相结合;下部在鼻腔外侧壁粘膜深面。下部开口于下鼻道外侧壁的前部。

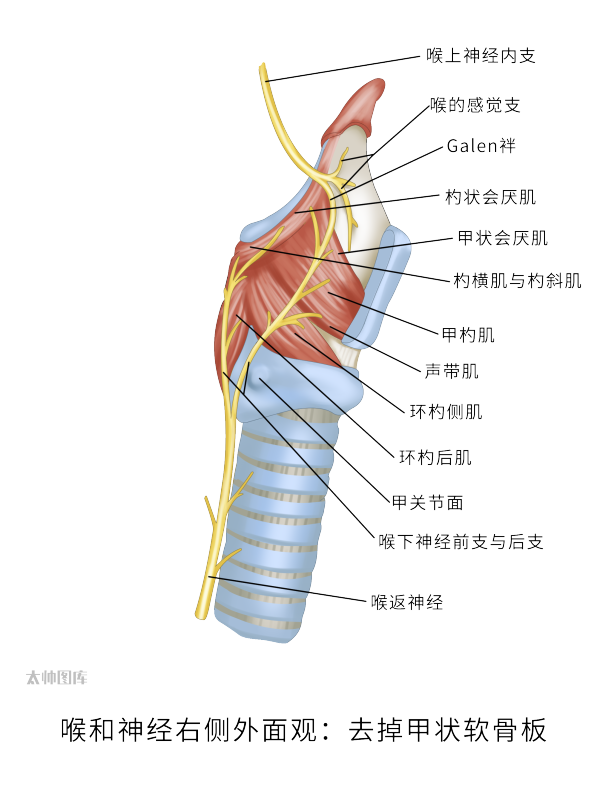

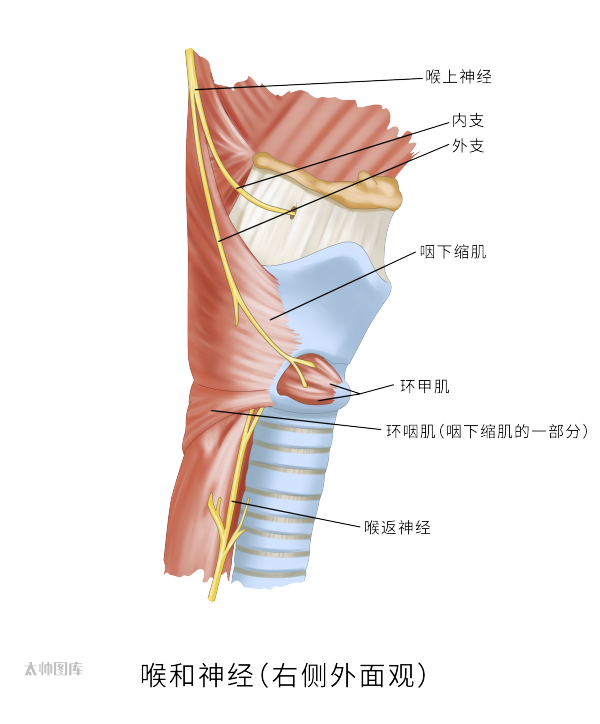

喉上神经起于迷走神经的下(结状)神经节,在颈内动脉内侧下行,于舌骨大角处分为内、外支。外支支配环甲肌,并分出细支至甲状腺。内支与喉上动脉一起穿经甲状舌骨进入喉,分为许多小支,分布于声门裂以上的喉粘膜、会厌和舌根等处。

喉上神经起于迷走神经的下(结状)神经节,在颈内动脉内侧下行,于舌骨大角处分为内、外支。外支支配环甲肌,并分出细支至甲状腺。内支与喉上动脉一起穿经甲状舌骨进入喉,分为许多小支,分布于声门裂以上的喉粘膜、会厌和舌根等处。